Damals erhielt ich von meinem Freund und Zimmermann Reiner einen Anruf. Ich sei doch Schmied, ob ich nicht Ringe auf eine Welle aufziehen könne. Das war bei meinem Großvater als Huf- und Wagenschmied noch Tagesgeschäft…

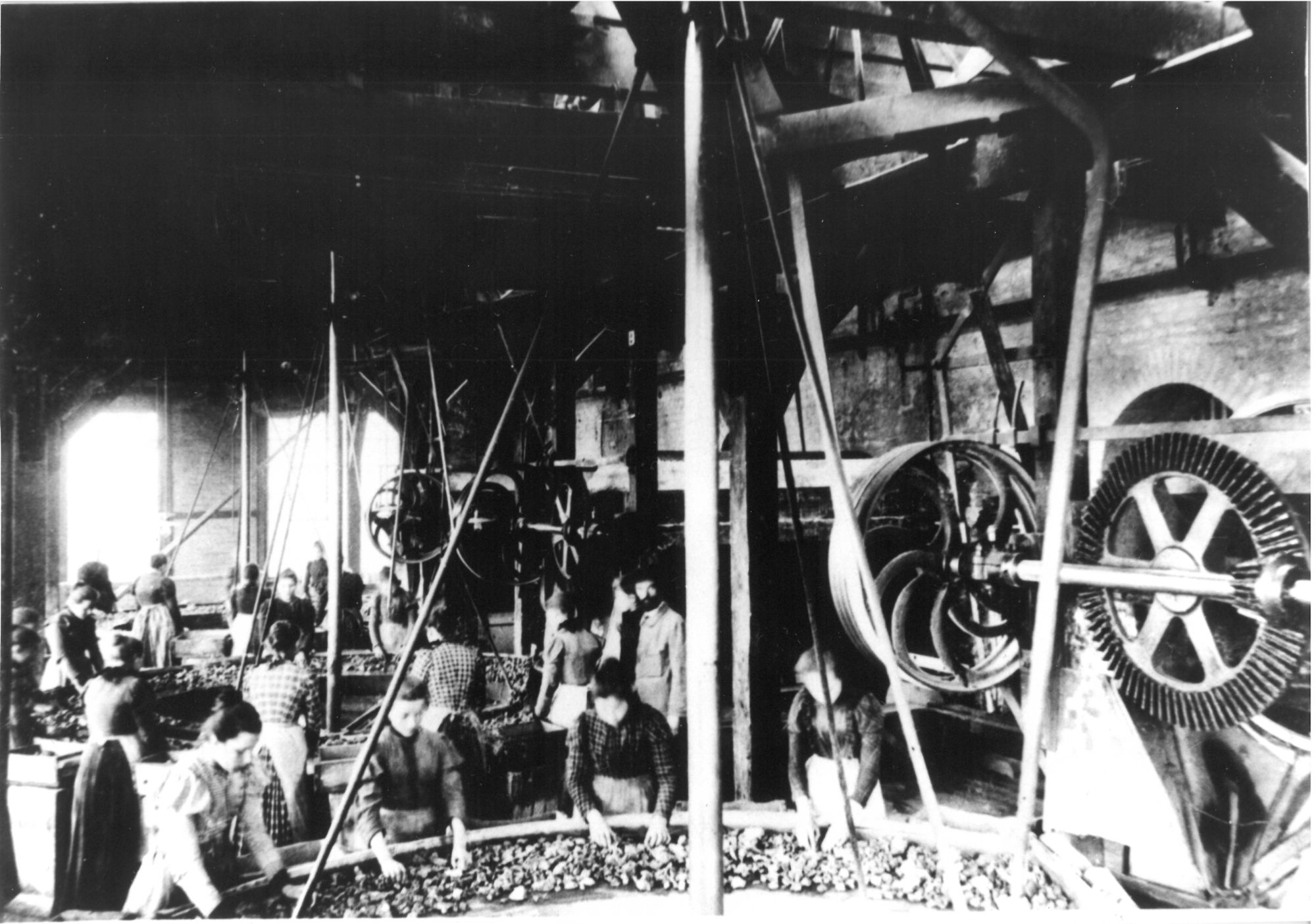

Wir entfachten ein entsprechend großes Kohlefeuer vor Ort mitsamt Ventilator als Luftzufuhr, um die Ringe auf Temperatur zu bekommen. Reiner legte etwa 25 Meter im Laufschritt durch die Halle zurück, jeweils mit einem glühenden Ring in der Zange, und reichte mir diesen in die Grube herunter. Von Zange zu Zange. Ich steckte die Ringe auf die Welle, brachte sie mit leichten Hammerschlägen in Position und wir kühlten das Material mittels Wassereimer und Gartenschlauch herunter. Das Material schrumpfte zusammen. Alles passt und sitzt fest.

Für mich war dies meine erste Tätigkeit an der Anlage des Manuelskotten. Inzwischen haben wir nach Jahren, auf der inzwischen neuen Welle, das Lager wieder neu verkeilt und die Ringe aufgezogen. Holz und Feuchtigkeit führen zum Verfall. Der Manuelskotten ist halt im Betrieb und kein sorgfältig konserviertes Exponat.

Seit damals bin ich im Verein und immer wieder am Manuelskotten tätig. Es folgten zwar auch Arbeiten als Grafiker und das Thema Digitalisierung steht auch auf dem Plan. Aber die Arbeit an der technischen Anlage, dem lebendigen Erbe und Herz des Schleifkottens, fordert und begeistert mich immer wieder.

Dabei ist es – #genaugeschaut – eigentlich gar nicht klar, was Landschaft, Gebäude und Maschine ist. Der Teich ist natürlich auch ein Teil des Naherholungsgebietes und ein ökologisch wichtiger Teil des Kaltenbachtals. Aber hier wird vor allem Wasser gesammelt, um mit dem Wasserrad Schleifsteine anzutreiben.

Viele technische Elemente muten eher als Teil des Gebäudes an, denn diese sind vorwiegend mit Zimmermannstechniken aus Holz gefertigt. Die verwendeten Metallelemente erinnern dann eher an den Wagenbau vor Erfindung des Automobils. Typische Maschinenteile, wie gegossene Zahnräder und ein Fliekraftregler, halten gerade erst Einzug.

Aber auch so leitete der 1755 erstmals urkundlich erwähnte Manuelskotten mit seinesgleichen die Industrialisierung ein. Seitdem wurde die Anlage immer wieder weiterentwickelt und optimiert. Und repariert.

Inzwischen haben wir als Team bestimmt schon jedes Element einmal gewartet, instand gesetzt oder sogar komplett erneuert – für die tägliche Arbeit des Schleifers, zur Freude der Besucher*innen und als technisches und bauliches Zeitdokument. Immer dem Prinzip „Schleifen mit Wasserkraft“ auf der Spur.

Autor: Georg Jürgens, Manuelskotten, Wuppertal