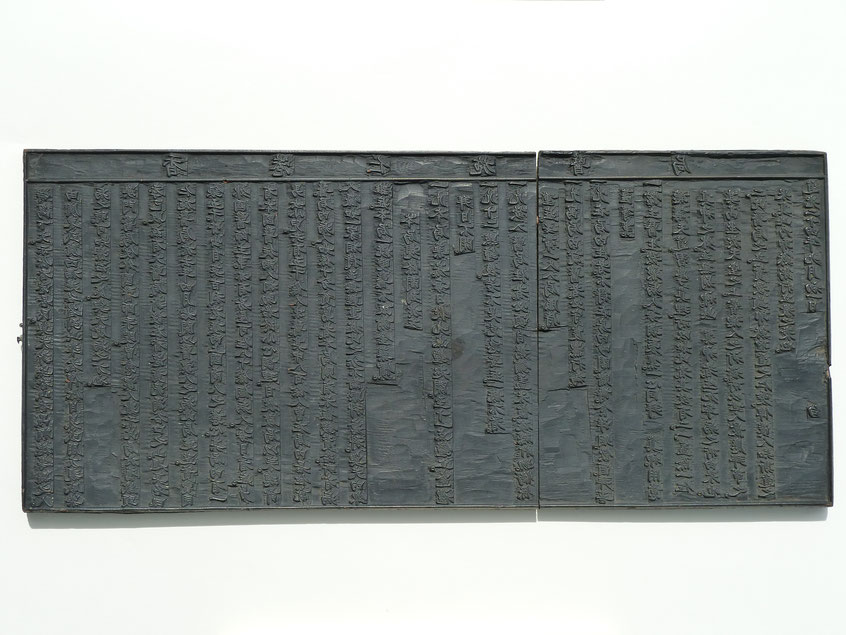

Die Druckplatte diente der Bekanntmachung der Eröffnung des ersten Krankenhauses nach Standards der westlichen Medizin auf dem Territorium der britischen Kolonie Hongkong. Die Kolonie war nicht lange zuvor gegründet worden und mit der Kolonialverwaltung kamen auch Missionare der London Missionary Society ins Land. In ihrem Auftrag übernahm der britische Arzt Benjamin Hobson die Einrichtung des neuen Hospitals auf einem der Hügel oberhalb der Stadt und leitete es in den ersten Jahren. Er verfasste sehr wahrscheinlich auch den in die Druckplatte geschnittenen Text.

Zwar gab es bereits vor der Eröffnung der Einrichtung Sanitätsschiffe in der Region, auf denen Europäer von europäischen oder amerikanischen Ärzten behandelt wurden. Das auf der Drucktafel als „mildtätiges Hospital“ bezeichnete Krankenhaus war jedoch die erste solche Einrichtung an Land, die darüber hinaus auch der chinesischen Bevölkerung uneingeschränkt offen stand.

Dieser Umstand, wie auch der Vorläufer des Krankenhauses in Macao werden auf der rechten Seite des Informationsblatts verlautbart, das anhand der Druckform erstellt wurde. Außerdem erfährt der Leser, dass seit der Eröffnung 1843 „über 5000 Menschen (Männer, Frauen und Kinder) dort medizinische Hilfe erhielten“ und, dass diese ohne Ansehen der Person geleistet werde. Darüber hinaus würden all jene kostenfrei versorgt, die zu arm seien, um für ihren Aufenthalt im Hospital aufkommen zu können, heißt es weiter.

Insbesondere für die gerade in den Aufbaujahren der Kolonie in das Territorium strömenden, oft mittellosen Wanderarbeiter aus den angrenzenden chinesischen Provinzen, war eine solche Anlaufstelle für ihre gesundheitliche Versorgung attraktiv. Denn auch die Inanspruchnahme chinesischer Medizin war mit teils erheblichen Kosten verbunden.

Auf der linken Seite der Druckplatte ist die Hausordnung zu lesen, an die sich Patienten und ihre Angehörigen zu halten hatten. Neben Verhaltensweisen wie sie auch heute jedes Krankenhaus von Patienten und Besuchern einfordert, tragen die letzten beiden dort zu lesenden Regeln dem damaligen Selbstverständnis einer solchen, von einer christlichen Missionsgesellschaft betriebenen Einrichtung Rechnung. Dort heißt es unter anderem: „Sie [Patienten und Angehörige] dürfen keine Götzen anbeten. Der diensthabende Arzt wünscht die Teilnahme aller Patienten an der Morgenandacht zu Ehren des einen wahren Gottes und seiner Botschaft der Wahrheit.“ Mit heutigen Leitlinien diakonischer oder caritativer Arbeit sind solche Forderungen nicht mehr vereinbar, doch sie zeigen, wie das Arbeitsfeld des missionsärztlichen Dienstes das Hauptanliegen der Missionsgesellschaften unterstützen sollte – die Verbreitung des Christentums.

Der Text auf der Druckplatte könnte letztlich auch von der Rheinischen Missionsgesellschaft aus Barmen als eine Art Blaupause für den Betrieb ihrer später in Ost- und Südostasien aufgebauten Krankenhäuser gedient haben. Historische Dokumente und Abbildungen solcher Einrichtungen, die Krankenhäuser in Tungkun und Pearadja, sind ebenso wie die Druckplatte in der aktuellen Sonderausstellung „Erst die Arbeit, dann die Mission“ zu sehen.

Christoph Schwab