Previous slide

Next slide

Willkommen beim Netzwerk Bergische Museen!

Erkunden Sie Schlösser und Burgen, tauchen Sie ein in abwechslungsreiche Kultur- und Naturgeschichte(n), erleben Sie Gegenwartskunst und altes Handwerk und staunen Sie über historische Fahrzeuge und alte Lebenswelten.

Die 28 Museen in unserem Netzwerk finden Sie auf der Übersichtskarte:

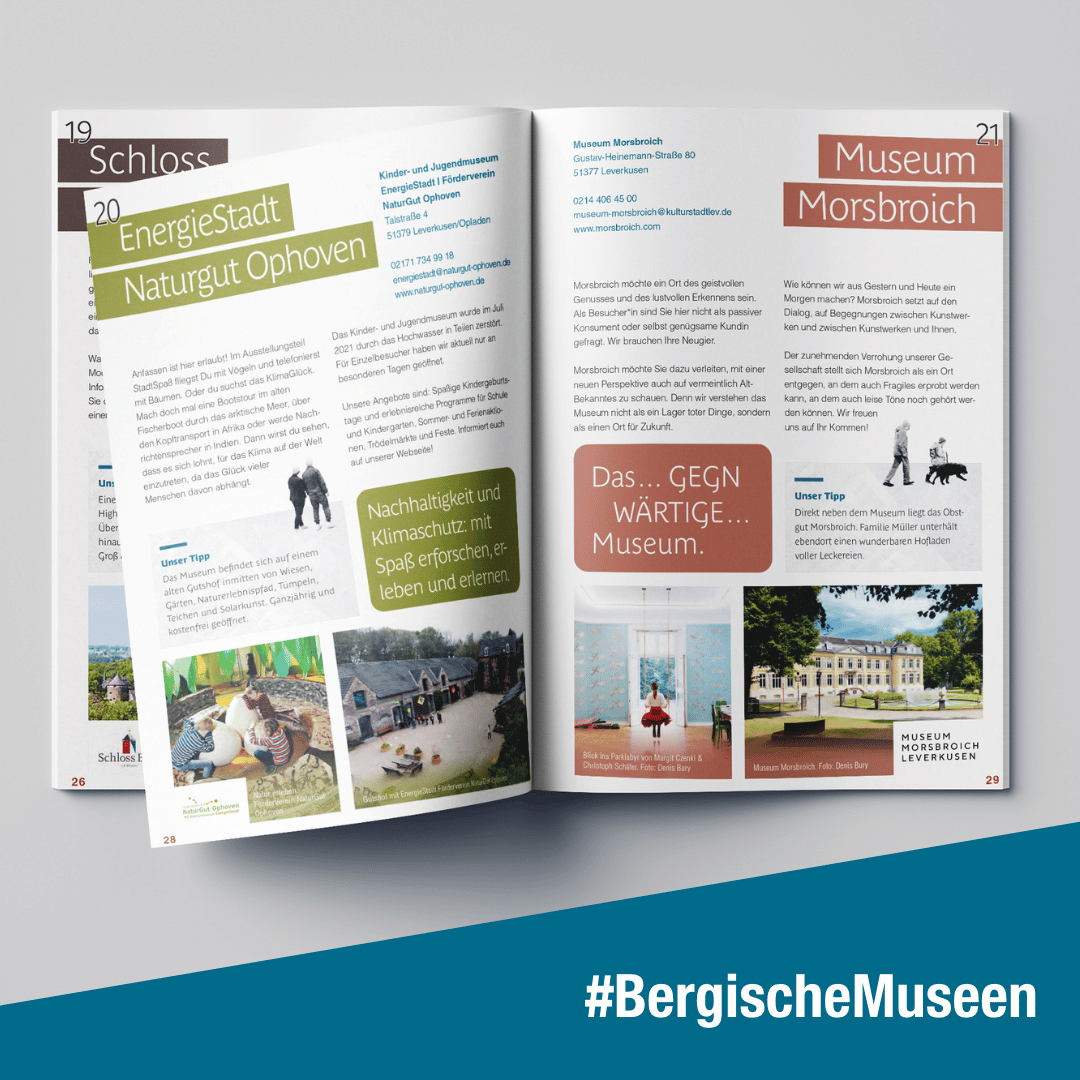

Kurz und bündig stehen sind die wichtigsten Informationen zu den Museen auch in unseren Broschüren (erhältlich als PDF zum Download, in den Museen zum Mitnehmen oder per Post):

News

Objekt des Monats

Der „Ort der guten Nachrichten“

Mit ihrer Kraft hat die Naturgewalt Wasser als Transportweg oder Antriebsquelle tiefgreifende Auswirkungen auf die Geschichte und Entwicklung des Bergischen Landes. Das Wasser in unserer Region ist nicht nur ein Werkzeug der Menschen, sondern auch eine manchmal unaufhaltbare Kraft.

Als im Juli 2021 das NaturGut Ophoven von einem Jahrhundert-Hochwasser getroffen wurde, zeigten sich die Auswirkungen dieser Naturgewalt in ungeheurem Ausmaß. Im Zuge des fortschreitenden Klimawandels kann man davon ausgehen, dass Extremwetter-Ereignisse in der Zukunft nicht nur im Bergischen Land vermehrt vorkommen.

Die negativen Schlagzeilen der letzten Monate sind besorgniserregend und in Teilen der Bevölkerung macht sich Hoffnungslosigkeit oder auch Angst breit. Viele fragen sich: Reichen unsere Bemühungen noch aus oder ist alles schon zu spät?

Unser Objekt des Monats möchte genau hier ansetzen und dagegenwirken. Der „Ort der guten Nachrichten“ ist eine neue Installation im Klimaerlebnis-Park des NaturGut Ophovens. Im Zuge des Projektes „BildungKlima-plus-56“ wurde diese konzipiert, umgesetzt und auf dem Gelände neu aufgebaut.

Auf dem Weg hin zu diesem Objekt finden unsere Gäste mehrere runde Schilder mit guten Nachrichten, die unser Klima betreffen. Diese Nachrichten lenken den Blick auf die positiven Errungenschaften der Klimaschutzbewegung. Sie machen Hoffnung und Mut, dass es sich lohnt, sich für die Natur und das Klima einzusetzen und dass bereits vieles auf den Weg gebracht wurde.